https://www.dgfm-ev.de/pilz-des-jahres/2025-amethystfarbene-wiesenkoralle-1

Amethystfarbene Wiesenkoralle

Clavaria zollingeri Lév. (1846)

Die Amethystfarbene Wiesenkoralle (Clavaria zollingeri) ist ein mittelgroßer, korallenartig ästig wachsender, freudig lila-violett gefärbter Pilz. Er wächst in Europa in extensiv genutzten Wiesen, Eschenwäldern und Schlehengebüschen in Gesellschaft mit Erdzungen, Rötlingen, Saftlingen und Wiesenkeulchen. Seine weite Verbreitung auf allen Kontinenten lässt vermuten, dass es sich um ein sogenanntes Urzeitrelikt handeln könnte.

Sporen mit brüchigen Ästen

Die mehrfach verzweigten, korallenartigen, 2-8 cm großen Fruchtkörper sind meist in naturnahen Wiesen zwischen Gräsern und Kräutern verborgen. Da sie lila bis amethystfarbenen gefärbt sind, fallen sie bei gezielter Suche in geeigneten Biotopen schnell auf. Ihre Sporen bilden diese korallenartig verzweigten Pilze an der Oberfläche der brüchigen Äste. Sie gehören zur Ordnung der Champignonartigen (Agaricales), sind also nah mit Blätterpilzen wie den Saftlingen oder Rötlingen verwandt. In den Gattungen Clavulina, Ramaria und Ramariopsis gibt es weitere Arten mit koralloiden Fruchtkörperformen in violetten Farben.

Zeigerart für naturnahe Wiesen

Die Amethystfarbene Wiesenkoralle gehört zu den sogenannten Saftlingsgesellschaften mit einigen hundert weiteren Pilzarten, die nährstoffarme, humose Biotope als gemeinsamen Lebensraum besiedeln. Ihre Ernährungsweise ist noch nicht abschließend erforscht, aber sie leben vermutlich hauptsächlich von stark zersetzten Pflanzresten in der Humusschicht von Wiesen, Gebüschen und Wäldern. Alle Pilzarten der Saftlingsgesellschaften gelten als wenig konkurrenzstark, denn man findet sie kaum in nährstoffreichen Biotopen oder zwischen Ektomykorrhiza bildenden Pilzartengemeinschaften.

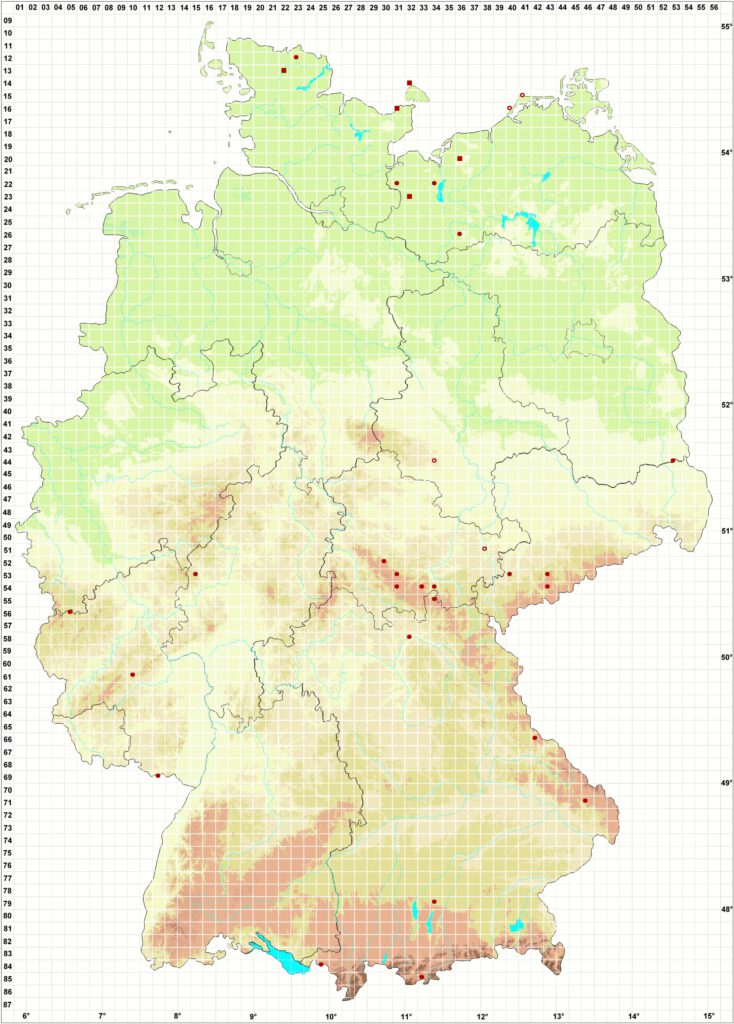

40 Fundorte in Deutschland

Die besiedelten Extensivwiesen sind in der Regel sehr artenreich. Extensive Bergweiden, moosreiche alte Parkrasen, Wacholderheiden, Eschenwälder oder Schlehengebüsche sind potenzielle Biotope in Europa. In Deutschland sind allerdings nur noch weniger als 40 Standorte bekannt. Aufgrund der intensiven Landnutzung und starken Überdüngung der Landschaft sind alle Pilzarten gefährdet, die auf nährstoffarme Standorte angewiesen sind. Die DGfM möchte mit der Wahl der Amethystfarbenen Wiesenkoralle auf die immense Gefährdung unserer Artenvielfalt durch die intensive Landnutzung aufmerksam machen.

Eine oder mehrere Arten?

Darüber hinaus gibt die weite Verbreitung dieses farbenfrohen Pilzes auf allen Kontinenten Hinweise darauf, dass viele Pilzarten schon Millionen von Jahren auf unserem Planeten leben könnten. Bedingt durch die weiche, schnell vergängliche Fruchtkörperstruktur gibt es mit Ausnahme von Bernstein nur wenige fossile Nachweise von Pilzen. In mehr als 40 Millionen Jahre alten Bernsteinfunden wurden beispielsweise schon Tintlingssporen gefunden. Die Funde der Originalbeschreibung von Clavaria zollingeri Lév. 1846 stammen von der Insel Java/Indonesien. Die weltweite Verbreitungskarte zeigt Funde in Afrika, Australien, Europa (Abb. 1), Neuseeland, Nord- und Südamerika und Tasmanien (Abb. 2). Erste genetische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die makro- und mikroskopisch schwer unterscheidbaren Gruppen (Clades) miteinander verwandt sind, aber die europäischen Kollektionen eine andere Art sind.

Dokumente

https://www.dgfm-ev.de/pilz-des-jahres/2025-amethystfarbene-wiesenkoralle-1?name=DGfM-Poster-Pilz-des-Jahres-2025-Amethystfarbene-Wiesenkoralle-Web-sRGB.pdf&reattachment=70d17e5f7b10aae71253d915b0e666c7